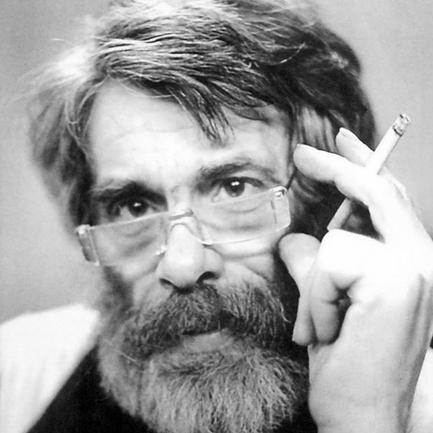

Витин день рождения

(Кривулину 70)

«Витей» звали его почти все, даже те, кто между собой поминал его на интеллигентском слэнге Витькой — с оттенком легкого упрека и скрытой ласки. «Виктором» звал его только постный Борис Иванович Иванов, конкурент по неофициальной журналистике, главред самиздатского журнала «Часы», ему была свойственна эдакая суконно-баптистская занудливость. «Виктор Борисович» — с такой доморощенной официальностью обращались к нему только кагэбэшники, когда вызывали на допрос, и почтительные ученики, массово появившиеся в начале перестройки — он их готовил к поступлению на филфак Тарту или Питера.

Витя или Кривуля — это было очень домашнее, немного фамильярно-снисходительное, и в то же самое время мягкое, с привкусом легкого лукавства имя. Но под этой мягкой шелковистой кожурой билось два разных сердца. Или, точнее, если вспомнить стихотворение другого поэта, — два орешка под единой скорлупой. Только не одинаковые, не близнецы, а повернутые друг к другу спиной антиподы.

Один — совершенно открытый, распахнутый к любому другому, интересующийся всем и всеми, в том числе таким и такими, на которых у других нет ни сил преодолеть брезгливость, ни желания тратить драгоценное время. Он же был готов говорить и слушать любого олуха небесного, пишущего стихи или даже не читающего их; он декламировал только что написанное мне, как и многим другим, если мог дозвониться по телефону, а если не заставал меня, то читал моей жене, которая зажимала в одной руке трубку, а другой хрестоматийно помешивала ложкой борщ. А потом выспрашивал и выпытывал впечатление, коллекционируя самые разнообразные отзывы, как будто не верил в себя и требовал подтверждения своей перспективной значимости.

Только когда его не стало, многие, я в том числе, ощутили, как не хватает в нашей культурной среде человека столь бескорыстно интересующегося другими, готового понимать и осознавать, ценить и выслушивать, разговаривать часами, осуществлять связь с прошлым и настоящим, быть настоящим культурным медиатором, если это слово способно выразить ту сложнейшую и нежнейшую функцию культурной взаимосвязи, которую Витя осуществлял всю жизнь.

Но одновременно с веселой легкостью, с открытостью и энергией настоящего подвижника, в нем была хищная эксцентричность, лукавость с оттенком когда легкого, когда и вполне отчетливого коварства, хитроватость, подчас очень простодушная, подчас явная, и, конечно, почти религиозная детская ревность к чужому успеху. Он, как Горький у Ходасевича, любил по-настоящему только начинающих, свежачок, молодую кровь, у которых все было впереди, которые легко соглашались на восторженную и подчиненную роль в свите короля, а вот тех, кто мог претендовать на его лавры первого поэта ревновал как Отелло, будучи в своей ревности и инфантильным, и беспощадным.

Твердость и мягкость, непреклонность и гибкость, монументальность и хромота, жертвенность и хитрожопость. Все это соединялось в уникальную конструкцию невероятно одаренного, чудесным образом ограненного, тонкого, умного, в чем-то очень широкого, в чем-то примитивного, с необъятными интеллектуальными горизонтами и одновременно инфантильного поэта и делателя культуры.

Мы дружили с Кривулиным, я ценил и любил его, как редкоземельный и драгоценный элемент жизни: мы несколько раз ссорились, один раз серьезно, не общаясь несколько лет; но буквально с первых дней знакомства я ощущал его поэтический голос, как необходимый для поддержания культурного и экзистенциального тонуса. Проще говоря, Витины стихи очень часто были важным свидетельством, что, несмотря на всю жалкую советскую бесперспективность, жить все-таки можно, можно и нужно писать. То есть вокруг вонь и смог, нечем дышать и кажется, нету сил, как сейчас при Путине, а его сложно сконструированный стих с длинными ветвистыми метафорами становится чем-то вроде перископа, который свидетельствовал — нет, кислород имеется, жизни еще есть место на этом свете, раз она становится источником, из которого рождаются такие тексты.

Советский (андеграундный) Кривулин мне нравился, безусловно, больше, чем Кривулин перестроечный и постперестроечный (да и нужен был теперь меньше, все-таки шла уже другая жизнь) за исключением последних, предсмертных стихов, в которых Витя ощутил и воплотил новую для себя интонацию экономного просторечия. Но даже в самых средних (для себя) текстах он был что называется большой поэт, плохих, случайных стихов он вообще писать не умел.

Он оказался несоизмеримым наступившим временам, его ценят те, кого называют оскорбительным словом «знатоки», понятно, поэты и, конечно, филологи; он так ревновал к Пригову и Рубинштейну, что готов был ратовать за отделение Питера от России, голосовать хоть за черта, хоть за Лебедя, только бы столкнуть Россию с того пути, который представлялся ему пагубным для русской культуры, а, возможно, таким и был.

Я часто думаю, как он отнесся бы к Крыму и Донбассу, к реставрации русской великодержавности, к суицидальной политике Путина. И при всей моей нежности к Витькиной памяти — не знаю: хотелось бы верить, что его вменяемости и проницательности, а последней в нем было в избытке, хватило бы для осознания путинского тупика. Но, человек гигантского и изворотливого ума, он мог и увлечься мечтой, ведь ездил же он на сербскую войну, и, кажется, симпатизировал сербской державности.

Но как бы то ни было — его нет уже 13 лет, он улизнул в самом начале путинского срока, не желая, возможно, жить второй раз то, что прожито было им, самым знаменитым человеком питерского подполья, дотла. Я из тех, кому его не хватает каждый день, как Димы Пригова, как Алика Сидорова — наших общих друзей. Сегодня нашему Вите исполнилось бы 70. Взрослый, однако, мальчик.