Гудок судьбы

Все диктаторы похожи друг на друга, как братья, — говорим мы с горечью, думая, конечно, о Путине: откуда ты взялся, болезный, на нашу голову?

Родимых пятен у Путина, действительно, полно, а стратегия его режима (как и ответная реакция общества) не уникальны; и я еще раз хотел бы вернуться к схожести (не скажу тождественности, это не так) путинской России после Крыма и николаевской России до и во время Крымской войны, подробно описанной в одноименной монографии Е. Тарле. Полистаем книгу и поищем наиболее откровенные и говорящие совпадения в надежде (возможно, тщетной) найти ключ к заколдованному замку.

Начнем с того, что Николай I, как и Путин, делал ставку на антиинтеллектуализм, не доверяя людям образованным, которых он обоснованно подозревал в либеральных убеждениях, недостаточной лояльности, не любил их и искренне не понимал, зачем вообще нужны ученые и наука.

Хотя с Путиным есть и фундаментальное расхождение: если Путин — лукавый лицемер, то Николай почти всегда честен и по-солдатски прям, выговаривая то, в чем Путин постыдился бы (и побоялся бы) признаться. «Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных», — неоднократно заявлял Николай свое кредо, в том числе, когда перед ним ходатайствовали за провинившихся воспитанников Гатчинского сиротского института на том основании, что они — лучшие ученики института. «Мне не нужно умных, а нужно послушных», — в различных вариациях повторял он.

Есть колоритное описание, сделанное рукой С. Соловьева, выпустившего первые два тома своей «Истории России с древнейших времен» накануне Крымской войны:

Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, показывающего необыкновенные способности, следящего за современной войной, по своим соображениям верно предсказывающего исход событий. Что же отвечает император? Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько. Нахмурившись, отвечает Николай: «Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!» С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам.

Тарле рассказывает замечательный анекдот (действующее лицо не Николай, а его брат Михаил, но обстановка более чем показательна, тем более, что подозрительное и холодное отношение царя к науке, к печатному слову, ко всей книжной культуре было хорошо известно). И это, как сказали бы мы сегодня, формировало тренд.

У великого князя Михаила Павловича, любимого младшего брата и друга Николая, стоял в кабинете книжный шкап красного дерева, обращавший на себя внимание странной деталью: он был не только заперт на ключ, но и забит большим гвоздем, как бы в доказательство, что его владелец отныне обязывается книг более никогда в руках не держать. Вбит был этот гвоздь Михаилом Павловичем — человеком, не лишенным своего рода юмора, — в день его производства в полковники: это было им сделано как бы в знак любезности и благодарности по отношению к старшему брату. Гвоздь тут имел значение символическое. Если ученый вообще был несколько подозрителен, то ученый офицер был уже совсем явлением беспокоящим и подлежащим пристальному наблюдению.

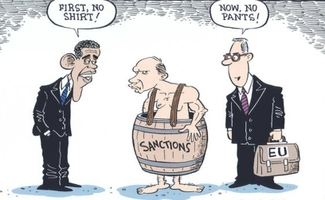

Понятно, кто мог сделать карьеру в этой ситуации, — прежде всего без лести преданные Мизулины, Яровые, Милоновы, Луговые и Мамонтовы — разница лишь в мундирах. Неслучайно, вхождение Николая в войну с Европой оказалась совершенной авантюрой: Николай вместе со своим министром иностранных дел Нессельроде (прототип Лаврова) не смогли просчитать все неминуемые последствия своей агрессивной политики и очень быстро поплатились за нее. (При этом сам Нессельроде был, конечно, далеко не так глуп и авантюристичен как Николай, однако страх перед императором делал его послушным поставщиком ошибочной, но приятной информации для царя). Все расчеты на то, что Франция и Англия побояться вмешаться в попытку России оттяпать часть Турции, оказались наивными. Россия вместо стремительной победоносной войны оказалась замешана в войну на несколько фронтов и неминуемо проиграла.

Здесь имеет смысл провести еще одну параллель между Николаем и Путиным — оба ощущали себя призванными свыше, людьми, отмеченными Создателем, и потому полагали, что их рукой водит Божье провидение. Вот характерная цитата из письма Николая сыну и наследнику, в котором он требует, чтобы о нем судили, понимая, кто он такой:

...пусть же те, кто меня судят, имеют справедливость принять в соображение необычайный способ, каким я оказался перенесенным с недавно полученного поста дивизионного генерала на тот пост, который я теперь занимаю... Но я имею твердую уверенность, что Божественное покровительство, которое проявляется по отношению ко мне слишком осязательным образом (d’une mani trop palpable), чтобы я мог не заметить его во всем, что со мной случается, — вот моя сила, мое утешение, мое руководство во всем.

Путину так сложно и кокетливо не сказать, но идея ему, без сомнения, близка. С поста дивизионного генерала в императоры, с должности подполковника КГБ — в правители России, и за всем этим «божественное покровительство». Тарле приводит текст ходившего в списках (а может быть, и инициированного правительством) стихотворения на немецком, прославляющего Николая в духе Киселева и Проханова:

Ты, у которого ни один смертный не оспаривает права называться величайшим человеком, которого только видела земля. Тщеславный француз, гордый британец склоняются пред тобой, пылая завистью, — весь свет лежит в преклонении у твоих ног...

На самом деле мотивация была похожей: Россия была отсталой страной, что заглушалось барабанной пропагандой, но принималось людьми, которые вполне по-человечески хотели чем-то гордиться.

Некоторые утешали себя так, — вспоминает историк Соловьев: Тяжко! Всем жертвуется для материальной, военной силы; но, по крайней мере, мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся.

Боятся и уважают — узнаваемые синонимы, имперский пароль России, вполне характерный для нее в самые разные исторические периоды. Показательна и реакция общества на объявление Крымской кампании: как и в случае с Путиным — сначала взрыв патриотизма, яростная жажда войны за свободу братьев-славян и славу России, энтузиазм и поразительная даже у вполне интеллектуальных людей слепота. Но как только стало очевидно, что Россия — технически отсталая, неоправданно амбициозная страна, даже самые ярые славянофилы стали стремительно разочаровываться в Николае и его затее.

И стремительное, обгоняющее понимание, что николаевский режим опасен не только для окружающих, но и для самих русских. «Чтоб ты свернул себе шею!» — так начинают думать (и реже говорить) российские граждане про Николая, еще вчера кумира толпы.

Вот письмо дочери славянофила Аксакова, Веры Сергеевны, пессимизм которой возрастал с приближением бесславного конца Крымской войны. Характерно, что даже она считает Николая и его режим более страшным врагом России, чем внешнего неприятеля:

Положение наше — совершенно отчаянное, — писала она. — Не внешние враги страшны нам, но внутренние, наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные.

Примерно так же оценивает ситуацию Т. Грановский: поражение в войне предпочтительнее для России, чем победа самодержавного и самоуверенного режима:

Грустно взглянуть на настоящее положение России...Она окружена врагами, во главе ее стоит тупое, самовластное и невежественное правительство; народ приуныл, веры и патриотического энтузиазма в нем нет, да и может ли он быть, когда приходится даже бояться успехов русского оружия из опасения, чтоб это не придало правительству еще более силы и самоуверенности.

Понятно, что это отвращение к николаевскому режиму было, во многом, результатом поражения в войне; легитимность самодержавного властителя, который традиционно апеллирует к божественному происхождению, требует неукоснительной победы (потому-то в самодержавных, авторитарных и тоталитарных режимах «культ победы» является неотъемлемой составляющей идеологии правления). Победа позволяет проверить истинность притязаний на божественное происхождение, если же правителя преследует неудача, его легитимность стремительно падает и поделать с этим ничего уже нельзя.

Подданные Николая оказались в безвыходном положении: страдая от позора, они все более отчетливо понимали, что только поражение может оздоровить Россию. Еще недавно легитимный правитель на глазах превращался в библейское пугало, терпеть которое нету сил.

С. Соловьев:

В то самое время, как стал грохотать гром над головою нового Навуходоносора, когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет.

Понятно, что поражение в Крымской войне было лишь итогом, позволившим увидеть то, что зрело уже давно: страной правили недалекие, самовлюбленные, необразованные люди. Но ощущение, что только поражение, только несчастье способно обновить Россию (при всем прекраснодушии самого термина «обновить»), это то, к чему Россия приходила уже неоднократно.

Вот как формулирует это противоречие Грановский, переживший Николая I всего на полгода:

Двадцатидевятилетний гнет совершенно убил прежнюю любовь и доверие народа к своему правительству. Но всего более к этому способствовала настоящая война. Она окончательно разорвала союз царя с народом, она опозорила это царствование... Будем надеяться, что тяжелое испытание не пройдет даром, что урок послужит нам на пользу; будем надеяться, что Россия, обновленная несчастьями, почувствует в себе новые силы и сумеет выйти из того печального и унизительного состояния, в котором находится теперь.

Характерно, что более молодое поколение куда откровеннее и радикальнее в своих чувствах. Вот отрывок из воспоминаний Н.В. Шелгунова, которому на начало Крымской кампании нет и тридцати:

Когда в Петербурге сделалось известным, что нас разбили под Черной, я встретил Пекарского. Тогда он еще не был академиком. Пекарский шел, опустив голову, выглядывая исподлобья и с подавленным и с худо скрытым довольством; вообще он имел вид заговорщика, уверенного в успехе, но в глазах его светилась худо скрытая радость. Заметив меня, Пекарский зашагал крупнее, пожал мне руку и шепнул таинственно в самое ухо: «нас разбили!».

Ему вторит совсем еще юный Добролюбов:

Севастополь взят, эта весть никого почти не поразила, потому что давно была ожидана. Все как будто перевели дух после долгого ожидания и сказали: ну, наконец-то... Взяли же таки!

И вслед за ним многие стали повторять с недоумением: «Но как могла Европа сносить подобного нахала, который всеми силами заслонял ей дорогу к совершенствованию и старался погрузить ее... в мракобесие?»

Да, Крымская война освободила Россию от любви к Николаю, да и от него самого («бельмо снято с глаз человечества» — восторженно утверждал Герцен), но изменила ли ее? Увы, вряд ли. Произойди это на самом деле, не читали бы мы сегодня отклики полуторавековой давности как злободневные статьи из «Граней», не искали бы параллелей между давней историей и сегодняшней путинской Россией, не ждали бы освобождения от Путина как манны небесной, хотя Путин — это всего лишь тень, которую отбрасывает империя, отказаться от которой Россия, увы, пока не способна.

Цари и тираны уходят, а Россия продолжает раскачиваться на качелях: тьма-свет, Запад-Восток, самобичевание-самоупоение. Одинаковые циклы истории меняют друг друга, не меняя главных и неразрешимых оппозиций. Как, впрочем, и той легкости, с которой россиянин приспосабливается к этим циклам, о чем, возможно, точнее многих сказал уже цитировавшийся прославленный историк: «...раздался свисток судьбы, декорации переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором».