Русская весна: год спустя

Произошедшее ровно год назад присоединение Крыма и развернувшаяся вслед за этим война на Донбассе стали важным рубежом в истории постсоветской России. События последних двенадцати месяцев ознаменовали собой не только развертывание самого острого международно-политического кризиса за весь период после окончания Холодной войны, но и завершение эпохи путинской стабильности, успевшей стать пресловутой за минувшие пятнадцать лет. Пока неизвестно, приведут ли достигнутые в Минке соглашения к полному прекращению боевых действий в Луганской и Донецкой областях. Однако первые итоги вооруженного конфликта можно подводить уже сейчас.

Безусловно, действия российских властей полностью противоречили нормам международного права. С юридической точки зрения, включение Крыма в состав РФ — аннексия, которая по форме ничем не отличается от той, что совершила нацистская Германия, присоединившая Австрию в 1938 году. Что не менее важно, шаги, предпринятые Кремлем, способствовали сильнейшей дестабилизации в континентальных регионах бывшей Украинской ССР, что, в конечном счете, привело к многочисленным жертвам. Если бы официальная Москва в феврале прошлого года признала переходное правительство Арсения Яценюка и не послала бы затем военизированные формирования на территорию Донецкой и Луганской областей, то всей последующей цепочки трагических событий удалось бы избежать.

Реакция Кремля на победу Майдана внешне напоминала ответ союзных властей на антикоммунистические восстания в Венгрии (1956), Чехословакии (1968) и Польше (1981). Официальная Москва стремилась любой ценой не допустить начала европейской интеграции Украины, поэтому не была скупа на финансовую помощь Виктору Януковичу, которого, впрочем, не спасло даже предоставление кредита в объеме 15 миллиардов долларов. Крах авторитарного режима, который российскими элитами традиционно рассматривался в качестве лояльного, снимал препятствия на пути пусть медленного, но верного движения второй по численности населения республики бывшего СССР к вступлению в интеграционные структуры Запада. Именно в этом кроется причина жесткости действий Москвы, а вовсе не в стремлении защитить русское и русскоязычное население.

Однако этнополитические права русских и русскоязычных граждан Украины действительно были недостаточно защищены. Украина, в отличие, например, от России, является двуязычной страной. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на карту, отображающую выбор языка интерфейса персональной страницы пользователей социальной сети «Вконтакте». Говорить об отсутствии дискриминации русскоязычных граждан Незалежной можно было бы только в том случае, если бы в бывшей братской республике действовало языковое законодательство, аналогичное тому, что существует в Бельгии, и предполагающее свободный выбор языка образования и общения с государством. Этого в Украине не было: украинский язык был обязательным к изучению для всех учащихся общеобразовательных учреждений страны; знание украинского наличествовало среди неотъемлемых условий поступления в вузы; наконец, украинский являлся единственным языком документооборота в административных учреждениях и судах.

В течение последних двух десятилетий в Украине последовательно проводилась политика украинизации, выстроенная по лекалам «двадцатых» годов прошлого века. Здесь уместно обратиться к постановлению Всеукраинского ЦИК, опубликованного в 1923 году и предписывавшего начать тотальную украинизацию госаппарата УССР; согласно тексту этого документа, «формальное равенство между двумя наиболее распространенными на Украине языками — украинским и русским — [привело бы] к фактическому преобладанию русского языка». В точно такой же логике рассуждали и постсоветские украинские власти. Именно поэтому на Украине с каждым годом становилось все меньше школ с преподаванием на русском языке: если в 1990/1991 учебном году их доля среди всех общеобразовательных учреждений республики составляла 51,4%, то двадцать лет спустя — лишь 16,5%. Столь стремительного сокращения числа русских школ не произошло бы, будь у родителей возможность свободного выбора языка обучения для своих детей. В Крыму же после присоединения полуострова к России такая возможность появилась; как результат, в 2014/2015 учебному году в двухмиллионном регионе украинский был языком обучения только для 230 учеников.

Поэтому не правы те комментаторы, которые утверждают, что украинизация в постсоветской Украине являлась процессом естественным. Вовсе нет. Она была бы таковой, если бы выбор в пользу украинского языка как языка образования и делопроизводства носил полностью добровольный характер. Украинизация же, наоборот, была принудительной, и это, безусловно, являлось проблемой для русскоязычного населения Украины, и уж точно — для крымчан. Однако очевидно и то, что в условиях доминирования в политическом спектре страны партий, опирающихся на электорат центральных и западных регионов, и, особенно, в ситуации революции, которая носила глубоко национальный характер, Украина бы самостоятельно не приняла языковое законодательство, характерное для двуязычных государств Запада, таких, как, к примеру, Канада. Добиться одобрения такой меры было бы невозможно и путем грубого давления со стороны России: как показал опыт второй половины «нулевых», бесконечные газовые конфликты и попытки не мытьем, так катаньем затащить Украину в интеграционные проекты с РФ приводили лишь к росту антироссийских и антирусских настроений, что, в частности, стало одной из причин относительного успеха партии «Свобода» Олега Тягнибока на выборах в Верховную Раду в 2012 году.

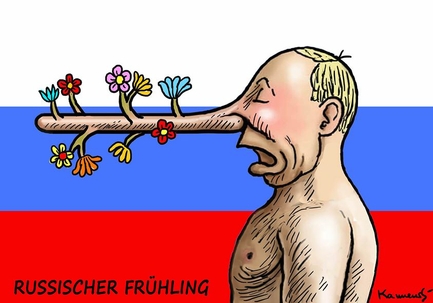

Внедрение реального двуязычия было бы возможным только в том случае, если бы российские власти действовали хирургическими методами. Например, предложили бы сделать русский язык вторым государственным в обмен на согласие с интеграцией Украины в евроатлантические наднациональные объединения, обеспечение твердых гарантий ее территориальной целостности и предоставление обещанного пятнадцатимиллиардного транша переходному Кабинету министров Арсения Яценюка. Этот сценарий наверняка вызвал бы оторопь у российских евразийцев и украинских национал-патриотов: одни бы кричали про окончательный отказ от попыток возвращения отторгнутого Хрущевым Крыма, другие бы громогласно утверждали о скорой смерти украинской нации вследствие сдачи языкового форпоста клятым москалям. Впрочем, представить себе, что Кремль согласился бы на такое развитие событий, очень сложно. Российские власти положение русских и русскоязычных в Украине никогда всерьез не интересовало. В своей крымской речи, произнесенной 18 марта 2014 года, Путин обратился к русскому вопросу просто потому, что оправдать решение о присоединении полуострова ничем иным было нельзя. Точно так же обстоит дело и с топонимом «Новороссия»: не существует других идеологических конструкций, которые бы позволили обосновать территориальные претензии к Украине.

Здесь важно отметить, что Новороссия — это вовсе не выдумка идеологов Кремля. В XVIII и XIX веке так назывались территории побережья Черного моря, отвоеванные у Османской империи; в то время ход их освоения часто сравнивался с процессами становления и развития штатов Новой Англии. Одесса, Николаев, Херсон, Екатеринослав (современный Днепропетровск), Юзовка (Донецк) — эти и многие другие города были основаны уже после присоединения региона к России. Вслед за революцией 1917 года термин «Новороссия» был изъят из политической лексики большевиками, которым везде мерещились намеки на великорусский шовинизм. Именно большевики первыми предприняли попытку украинизации региона, который с течением времени стал безлично именоваться «Юго-Востоком Украины». В возрождении топонима «Новороссия» мог заключаться источник несоветской идентичности «русских» областей современной Украины и русскоязычного населения

Остановить этот процесс могло только переформатирование русского национализма в Украине: в том случае, если бы он принял проевропейский и несоветский характер в целом. Однако этого не произошло: в России, повторюсь, никого — ни властей, ни оппозицию — не интересовало положение русских меньшинств в бывших союзных республиках, из-за чего сегодня русское движение в той же Незалежной представляет собой совершенно дикую смесь евразийства, ностальгии по СССР и антиамериканизма. Именно поэтому русские Украины в массовом порядке — свыше 3 миллионов человек за период, прошедший между переписями 1989 и 2001 годов, — перенимают украинскую идентичность. Русская идентичность, возможно, вновь стала бы привлекательной для жителей юго-восточных регионов. Однако после войны трудно представить, как можно сделать выполнение этой задачи реалистичным. Ведь теперь сами понятия «Новороссия» и «русский мир» ассоциируются с разрухой и войной. Именно против разрухи и войны выходили на массовые проукраинские манифестации жители Мариуполя; для них сейчас Украина — это символ мира и спокойной жизни. В результате границы русского мира продолжают сужаться, только уже гораздо быстрее, нежели это было до вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Трагедия прошедшей войны заключается в том, что она нанесла колоссальный удар именно по тем, якобы во имя кого формировались армии ДНР и ЛНР. Границы исторической России, к которой Александр Солженицын в 1990 году отнес Донбасс, Белоруссию и Северный Казахстан, все сильнее скукоживаются. Вместо низовой и ненасильственной интеграции этих регионов, призванной воссоединить разделенный русский народ, мы получили жесточайший по современным меркам конфликт, жертвами которого оказались русские не только Украины, но и Казахстана. Именно после присоединения Крыма и начала войны на Донбассе в бывшей Казахской ССР была принята программа по стимулированию переезда из населенных преимущественно казахами южных областей в города на севере страны, где численно преобладают русские.

Впрочем, в постсоветском Казахстане положение русских было гораздо более тяжелым, чем в Украине. В наиболее развитой среднеазиатской республике бывшего СССР чрезвычайно высок уровень бытовой ксенофобии по отношению к европейским этническим группам, вследствие чего за последние двадцать лет страну вынуждены были покинуть около двух с половиной миллионов русских, одного миллиона немцев и полумиллиона украинцев. Высокопоставленные российские лица в переговорах со своими казахстанскими коллегами никогда всерьез не поднимали этот вопрос. Точно так же в отношениях с Азербайджаном не затрагивалась тема вынужденного бегства из Баку двухсот тысяч русских, произошедшего в первые после распада Союза годы. Не менее выразительным стал кейс Туркмении, где после введения в 2003 году запрета на двойное гражданство русские остались фактически невыездными: попасть за рубеж сейчас могут только обладатели загранпаспортов, получить которые нельзя без отказа от российского гражданства. Удручающие примеры положения русских в республиках бывшего советского Юга часто приводятся противниками ввода российских войск в Украину. Как уже отмечалось выше, война действительно нанесла колоссальный удар по русским Донбасса, но задача состоит в том, чтобы найти несиловые методы защиты русских меньшинств во всех без исключения постсоветских странах. Да, слава Богу, в Украине не было физического насилия над русскими; но все-таки она претендует на статус европейской страны, причем не только в этнокультурном, но и в политико-правовом значении этого слова.

Более того, сама Украина только бы выиграла от предоставления должного статуса русскому языку. Если бы это произошло сразу после распада СССР, то, возможно, вовсе не Крым и Донбасс, а Белгород, Ростов-на-Дону и Курск сейчас были бы регионами потенциальной сецессии. Если бы это было сделано сегодня, то Украина стала бы домом для тех русских, которые желают жить в стране, имеющей пусть отдаленную, но реальную перспективу стать частью развитого мира, и при этом хотят сохранить национальную идентичность. Тем самым она бы привлекла тысячи высококвалифицированных российских граждан, уставших от жизни в высоко коррумпированном и авторитарном государстве, которое быстро сползает в холодную межэтническую войну вследствие безумной миграционной политики федеральных властей. Приходится с грустью констатировать, что русская весна сделала этот сценарий практически неисполнимым.